| “威海好护士”风采展示(一) | ||||

| ||||

一年一度,又迎国际护士节。 “因为有你,这个世界更美丽。”在一家医院,一位患者在给医护人员的便笺上写着这样一句话。这句话,作为今天献给“白衣天使”的致敬词,再合适不过。 为增强护理工作者的职业使命感和荣誉感,营造全社会共同尊敬关心爱护护理工作者的浓厚氛围,市委宣传部、市委网信办、市卫生健康委联合评选出15名“威海好护士”作为典型。今天,让我们一起走进这批“白衣天使”,倾听他们的一线故事。 于星海 乳山市人民医院重症医学科护士长、副主任护师

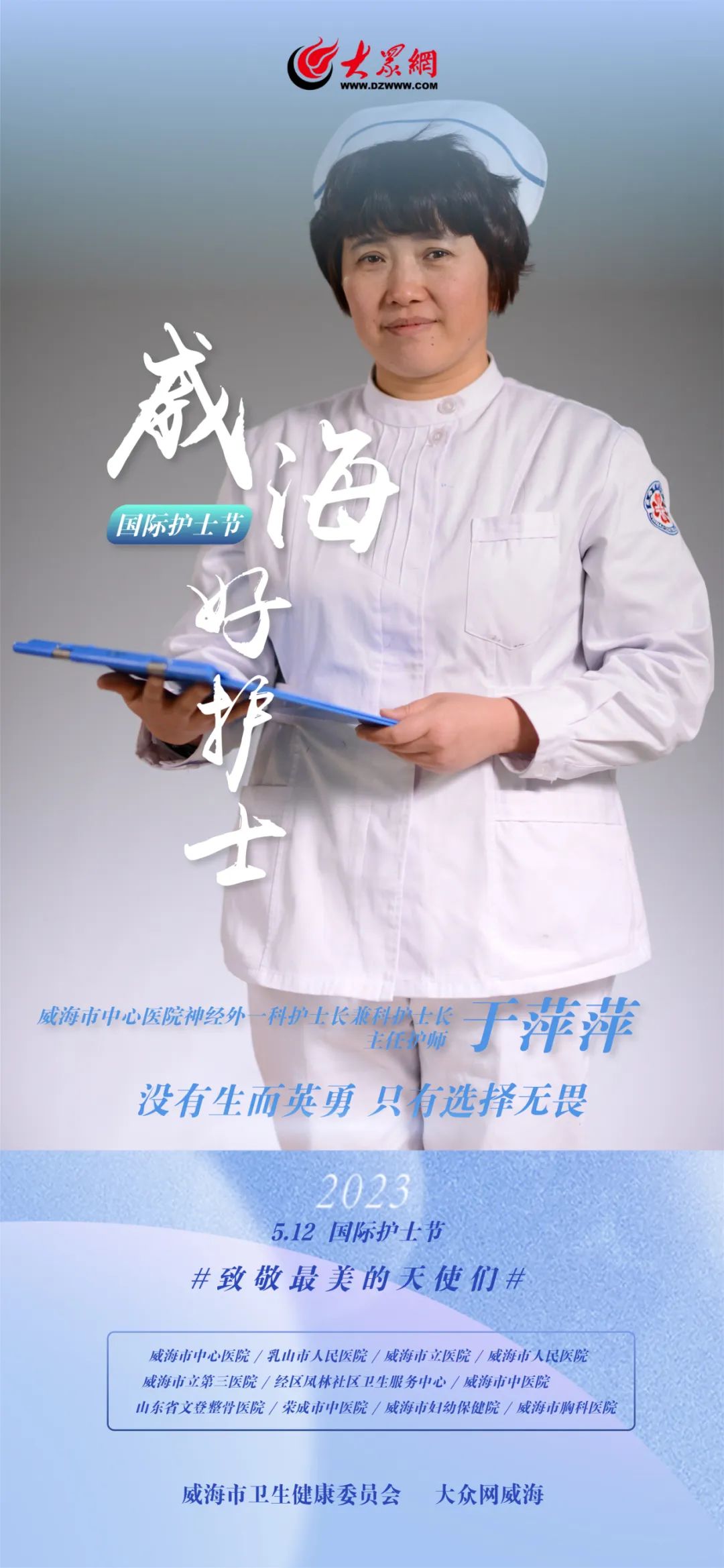

ICU,是离生死最近的地方。于星海每次推开ICU的大门,就像走进了无声战场。 一根根纤细的导管,从患者体内穿出,连接着呼吸机、血液净化仪等精密仪器。于星海需要时刻关注患者的生命体征,维持各项指标稳定,不敢有丝毫疏忽。 他还记得一个20岁出头的女孩儿,病毒感染,血氧饱和度90%,一直发高烧,气管插管,无法说话,但是神志清醒,这意味着她比昏迷的患者承受着更大的痛楚。于星海写下“不要放弃,再坚持一下!”的字条,女孩朝他点了点头。在于星海看来,ICU是生死一线的交换站,他能做的是尽最大能力去守护患者的生命,给予他们生的希望。“如果我的一言一行能够减轻痛苦、促进健康、挽救生命,那我就觉得很有价值、很满足了。” 更多时候,于星海面对的是病人去世。当一次又一次面对死亡的时候,于星海觉得自己肩上的责任越来越重了。从事护理工作18年来,刚出校门时的青涩、懵懂和任性,没了。有的,只是对教科书上“健康所系、性命相托、敬畏生命、珍爱生命”的重新认识。“这里离死亡很近,却也是重生之处,这正是我们工作的价值,自己能做的就是对患者好一点,再好一点。”于星海说。 于萍萍 威海市中心医院神经外一科护士长兼科护士长、主任护师

“26床病人昨天呕吐一次,3床病人有点发烧,要格外注意……”早上7点20分,市中心医院神经外一科病区,护士们开始集中交班,于萍萍正交待着当天的注意事项。28年来,她每一天的工作,都是这样开始的。 神经外科危重病人多,病情变化快,有的病人随时面临生命危险,护理工作只能事无巨细,样样精心。 有一天晚夜班,于萍萍查房发现平时状态较好的李先生突然出现面色晦暗、呼吸急促,再看监护仪,仪器显示血氧饱和度直线下降。 “病情恶化!”凭着职业敏感,她立刻向医师报告情况,在经过一轮及时的抢救后,李先生的生命体征平稳了下来。 这样惊险的瞬间,经常发生在于萍萍的日常工作中,工作以来她先后参加过300余次急危重症患者的抢救,无任何差错事故发生。 不仅有“硬”技术,还有“软”心肠。病房里三不五时会有五保老人、应急事件等无名氏患者,这意味着吃喝拉撒需要护士全包。在于萍萍的记忆里,为患者买饭买菜、端水倒尿、清理大便是经常的事。在她看来,自己的一言一行,正是对南丁格尔那句“护士必须有同情心和一双愿意工作的手”的具体实践。 石海霞 威海市妇幼保健院新生儿儿科护士长、主管护师

在市妇幼保健院新生儿科病房里,每天都在上演一群小天使和大天使的故事。 这里的患者,都是病重的、刚刚出生的小生命,身后都是一个家庭沉甸甸的爱与期盼。“我们不是他们的亲生父母,事实上却扮演了父母的照护角色。”石海霞说,由于新生儿科全部是刚出生的婴儿,言语无法交流,对护士来说,唯一能做的,就是尽量多观察。 时刻关注监护上的数字,患儿体温、心跳、血压、脉搏,包括进食时间、大小便数量质量......全部需要一一做好监测记录,这些都是为医生下一步治疗作参考的重要指征。可以说,呵护在温箱的小生命,每一个都需要有着比成年患者更多的工作量。 常年与新生儿打交道,让石海霞掌握了两项扎实过硬的基本功:新生儿哭了,家长还在手足无措,她们已经知道宝宝为什么哭、需求是什么;另外,由于宝宝的血管细,而且奶胖,有时很难看到藏在肉下面的血管,还需要练就高超的穿刺水平,“能看着一个个幼小的新生儿恢复健康,慢慢长大,就是对我们最好的礼物、最大的肯定。” 丛 波 山东省文登整骨医院护理部副主任 脊柱脊髓科(一)护士长、副主任护师

在文登整骨医院脊柱脊髓科,丛波是被患者“点名”打针最多的护士之一。 这套“针”功夫背后,是大量的练习。丛波经常拿出科里的“试教人”,将静脉血管一点点地画上,感受指尖传导出来的触感,琢磨入针角度、力度、深度、速度。最终,才练就出了稳、准、轻,近乎无痛感的“一针见血”技术。 优质护理服务,不仅需要技术本身,更多则是责任心。 脊柱脊髓科大多是长期卧床患者,丛波设计了一款翻身垫,让患者翻身更便捷更科学;为方便留置导尿管患者生活,她设计出一件改良式病员服,让携带尿袋、引流袋的患者不再尴尬……从事护理工作27年来,丛波带领科室成员每年开展中医护理技术6项以上,组织开展的“间歇导尿技术”、“PICC置管技术”、“中长导管置管技术”让护理服务大幅提升,越来越多的好点子被转换成实际的护理用品。 最近,丛波又开始琢磨如何让需要拔罐的患者仰卧位更舒适,这需要考虑到患者的体型、受压部位等,“护理工作是一项充满‘爱’的事业,能让患者早日康复,就是我们价值的体现。” 孙文海 威海市立第三医院精神一科副护士长、主管护师

“叭!”突如其来的一拳打在孙文海太阳穴上,他瞬间觉得眼冒金星,不辨东西。 孙文海是市立第三医院精神一科的一名男护士,打他的是刚入院的一名病患,患有精神分裂症。每到吃药时,总是不配合。孙文海刚刚靠近,没想到就发生了前面的一幕。 类似的事,孙文海已习以为常。从事精神科工作14年来,他记不清有多少次病人把饭菜、口水、甚至痰液弄到手上、脸上、工作服上,也记不清受伤过多少次,最严重的一次,他被患者直接摔到在地,当场肋骨骨折。 由于患者的特殊性,这里的病房24小时灯火通明,巡视每隔15分钟一次,主要观察病人的生命体征,以防窒息;还要随时留意是否有绳子、玻璃瓶、塑料袋等危险物品。这里没有其他科室许多精密先进的仪器,来监测病人的病情发展,每个病人的精神意识形态、病情变化都要靠护士的一双眼睛来判断。 体验过患者面对病痛的无奈,目睹过无数悲欢离合的场景,也遭遇过“有理讲不清”的尴尬场面……但孙文海从没后悔过自己的选择,恰恰相反,多年来与精神疾病患者相伴的岁月让他更加坚韧。“也许只是再多一点耐心和关心,也许只是再换一个交流方式和方法,就可以走入患者的心理世界,更好地治愈患者。” | ||||

| 打印本页 关闭窗口 |